1980年代。

お笑いが“芸”から“カルチャー”へと進化し始めた時代。

そこに、まるで台風のように現れた二人がいた。

その名もとんねるず(石橋貴明・木梨憲武)。

当時、彼らはまだ二十代前半。

芸人というより、まるでロックスターのような存在だった。

やることすべてが規格外。

ステージでも、テレビでも、裏でも、

常に“全力でふざけて、本気で楽しむ”それが彼らのスタイルだった。

『オールナイトフジ』『ねるとん紅鯨団』『とんねるずのみなさんのおかげです』など、

出演する番組は軒並み大ヒット。

お笑いと音楽、トークとコント、バラエティとドラマ。

あらゆるジャンルの垣根を壊しながら、

とんねるずは“テレビ時代の象徴”となっていった。

石橋の強烈なツッコミと、木梨の天才的なひらめき。

二人のバランスはまさに“カオスの中の完璧”。

一見めちゃくちゃに見えて、実は緻密に構成された笑い。

その勢いと自由さに、日本中が熱狂した。

この記事では、とんねるずの若い頃の破天荒な軌跡と、

その裏に隠された努力・絆・哲学を掘り下げていく。

“笑いながら泣けるエンタメ”を作り続けた二人の青春。

それは、昭和と平成をつないだテレビの奇跡だった。

二人の出会いと下積み時代──野球少年とサッカー少年が出会った日

1970年代後半、東京・帝京高校。

そこには、それぞれ別のグラウンドで汗を流す二人の男子がいた。

一人は、野球部で豪快なムードメーカー石橋貴明。

もう一人は、サッカー部でスピードとセンスに優れたテクニシャン木梨憲武。

学年も同じで、明るくお調子者な性格の二人は、

放課後や昼休みに自然とつるむようになった。

互いにスポーツで鍛えた勝負根性と負けん気があり、

冗談の掛け合いがいつしか“即興コント”に発展していく。

卒業後、アルバイト先や友人の紹介を通じて、

「お笑いで一緒にやってみようぜ」と意気投合。

最初は完全な“ノリ”だった。

でも、舞台に立つと2人の掛け合いがやけにウケる。

ここから“とんねるず”が誕生する。

1980年、『お笑いスター誕生!!』のオーディションに挑戦。

初舞台にも関わらず、審査員が「何だこの若造たちは!?」と驚くほどの勢いだった。

破天荒で自由で、でも根っこにはスポーツマンの精神…

「負けたくない」があった。

それが、のちに“テレビ界の暴れん坊”と呼ばれる二人の原点だった。

デビューとブレイク『お笑いスター誕生!!』が変えた運命

1980年、当時まだ無名だった石橋貴明と木梨憲武は、

テレビ番組『お笑いスター誕生!!』(日本テレビ)に挑戦する。

舞台に立った瞬間から、空気が変わった。

それまでのお笑いは「きっちりした漫才」「話芸の職人技」が主流。

ところが、とんねるずはまったく違った。

ネタの途中でふざけたり、審査員をいじったり、

まるで“芸人”というより“テレビの中の若者”。

客席から笑いとどよめきが同時に起きた。

「何なんだあの2人!?」

そう言わせたほど、圧倒的な存在感。

しかも、ネタの途中でアドリブをぶち込み、

木梨が突然歌い出し、石橋がツッコむ。

それが妙にテンポ良く、そして“自由”そのものだった。

見事に勝ち進んでグランプリを獲得した彼らは、

一夜にして“お笑い界のニューヒーロー”となる。

だが、ブレイクしても慢心はなかった。

当時の石橋はこう語っている。

「俺ら、芸人ってより“テレビ屋”になりたいんだよね。」

そう、彼らのゴールは“笑い”だけではなかった。

テレビ全体を遊び場に変える…

それが、とんねるずの革命だった。

『オールナイトフジ』や深夜番組への出演をきっかけに、

若者のカリスマへと進化。

制服姿の女子高生が“憲武~!”“貴明~!”と叫ぶ光景は、

もはやアイドルのそれだった。

芸人でありながら、スター。

ふざけながら、真剣。

とんねるずの時代が、ここから始まった。

『みなさんのおかげです』の大爆発!バラエティ新時代へ

1988年、フジテレビで始まった伝説のバラエティ番組、

『とんねるずのみなさんのおかげです』。

この番組こそが、とんねるずを“お笑いの域”から

“テレビ文化の中心”へと押し上げた。

番組では、コント・ドラマ・音楽・ドッキリ・トークが入り乱れ、

毎週がお祭りのようなカオス。

「仮面ノリダー」「保毛尾田保毛男」「細かすぎて伝わらないモノマネ」など、

いまも語り継がれる伝説のコントが次々と誕生した。

木梨は奇抜なキャラを次々と生み出し、

石橋は暴走を絶妙なツッコミとカリスマでまとめ上げる。

この“自由と統率のバランス”が、まさに天才。

番組スタッフたちは、毎週のように新しいことに挑戦。

「お笑い番組」という枠を壊し、

“総合エンタメショー”として

とんねるずとスタッフが一体で作り上げていった。

当時のテレビ界は、“とんねるず VS ダウンタウン”の構図が注目されていたが、

貴明はこう言い切る。

「笑いのジャンルなんて関係ねぇ。俺たちはテレビ全部で遊んでるだけ。」

まさにその通りだった。

『みなさんのおかげです』は、

“笑い”ではなく“人生そのものをエンタメ化”した番組だった。

視聴率は常に20%超え。

社会現象となり、翌年には映画・音楽・CMまでとんねるず一色。

子どもから大人まで、全世代がこの番組を見て笑っていた。

昭和から平成へ…

時代が変わっても、人はテレビの前で笑っていた。

それを作ったのが、とんねるずだった。

音楽活動と大ヒット!お笑い×ポップカルチャーの融合

1980年代後半、

すでにお茶の間の中心にいたとんねるずは、

今度は“音楽界”へと本気で殴り込みをかける。

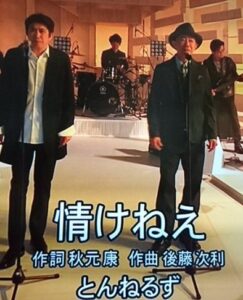

1989年、リリースされたシングル『情けねぇ』は社会現象に。

プロデュースは秋元康。

コミカルな内容ではなく、

時代へのメッセージ性を込めた真剣なロックナンバー。

その完成度に音楽ファンまでもが唸った。

翌年の『ガラガラヘビがやってくる』はミリオンヒット。

子どもたちが真似して歌い、運動会でも流れるほどの大人気。

彼らは笑いを“国民的ムーブメント”に変えてしまった。

「お笑い芸人がオリコン1位を取る」という前代未聞の快挙を成し遂げた。

ミュージックビデオでは貴明がロックスターのように歌い、

憲武がキレキレのダンスで魅せる。

その姿は、もう完全に“芸人”ではなく、

アーティスト・とんねるずだった。

音楽番組『とんねるずの生でダラダラいかせて!!』では、

トークも演出もすべて自分たちのペース。

テレビ×音楽×笑いの融合を見事に成立させた。

それはまさに、

“笑いのフィールドを広げた”ダウンタウンとは違うベクトルで、

“エンタメの中心を作った”とんねるずの勝利だった。

「俺たちは芸人でもロックバンドでもねぇ。

ただの“テレビ野郎”だよ。」

石橋貴明のこの言葉こそ、

彼らのすべてを象徴している。

成熟と挑戦“おかげでした”の時代と2人の関係

1997年、『とんねるずのみなさんのおかげでした』がスタート。

タイトルこそ変わったが、

とんねるずの魂はまったくブレていなかった。

この時代、彼らは“若者のヒーロー”から“国民的エンターテイナー”へと進化。

勢いだけでなく、人間味と温かさが番組全体を包み込んでいた。

中でも象徴的だったのが、

大人気コーナー「食わず嫌い王決定戦」。

芸能人ゲストと真剣勝負しながらも、

ユーモアと気配りでスタジオを笑いに包む石橋。

そして、その横で爆笑を引き起こす木梨の自由奔放なボケ。

トークと間の妙はまさに熟練の域。

さらに、企画コーナー「細かすぎて伝わらないモノマネ選手権」も誕生。

無名の芸人たちが登場し、観客を爆笑の渦に巻き込む。

とんねるずは自分たちが目立つより、**“後輩が輝く場所”**を作る側に回っていった。

長年コンビを続ける中で、

仕事への姿勢の違いから衝突することもあった。

だが、それも本音でぶつかり合える信頼の証。

石橋はリーダーとして番組を引っ張り、

木梨は発想の自由さで空気を変える。

そのバランスが崩れなかったのは、

「お互いを心の底から認めている」からこそ。

「ノリとタカがいたから、テレビが楽しかった」

スタッフもファンも、そう口を揃える。

やがて時代が移り変わり、

『みなさんのおかげでした』が最終回を迎えた2018年。

最後の瞬間、二人が交わした笑顔には、

ライバルでも相棒でもない、**“戦友”**の絆がにじんでいた。

青春を笑いに変え、

時代を走り抜け、

そして誰よりもテレビを愛した二人。

彼らの背中は、今も多くの芸人たちの目標であり続けている。

まとめ:とんねるずが“テレビの王者”と呼ばれた理由

1980年代から90年代にかけて…

日本のテレビは、とんねるずの笑いと共に進化した。

彼らは「芸人」でありながら、

「俳優」「アーティスト」「MC」「文化人」でもあった。

笑い・音楽・ファッション・青春。

その全てを一つの番組で融合させたのが、とんねるずだった。

石橋貴明の“圧倒的な存在感”と、

木梨憲武の“天才的な発想力”。

一見バラバラに見える2人の個性は、

ぶつかり合うことで化学反応を起こし、

そこから新しいエンタメの形が生まれた。

彼らの凄さは、「破天荒」だけじゃない。

どんなにフザけていても、

そこには必ず計算された演出と、観客を楽しませる誠意があった。

笑いの裏に“人間味”があり、

全力で遊ぶ中に“本気の努力”があった。

「テレビってのは、観る人と一緒に楽しむもんだろ?」

――石橋貴明

この言葉こそ、彼らの哲学だ。

「俺たちは、お笑いじゃなく“人生”で勝負してんだよ。」

――木梨憲武

この一言がすべてを物語っている。

破天荒で、自由で、愛されて、そして時代を作った。

とんねるずは“テレビの王者”というより、

“日本の青春そのもの”だった。