1980年代初頭――お笑い界は漫才ブームの真っ只中。

ツービート、B&B、紳助・竜介などのスターたちがテレビを席巻していた。

そんな中、後に“お笑いの歴史を塗り替える”二人が大阪で出会う。

それが、ダウンタウン(浜田雅功・松本人志)である。

当時の若手芸人といえば、派手な衣装に勢いとノリで笑いを取るスタイルが主流。

しかし、彼らは違った。

どこか静かで、鋭くて、ちょっと怖い。

ネタのテンポ、言葉の間、そして空気そのものを笑いに変えるセンスがあった。

松本の冷静なボケと、浜田の破壊力抜群のツッコミ。

この“笑いのバランス”は、それまでの漫才とはまるで別物。

彼らの登場は、まさに笑いのパラダイムシフトだった。

1987年、関西ローカル番組『4時ですよーだ』でブレイク。

その独特な空気感と攻めたトークに、当時の若者たちは夢中になった。

「お笑いがカッコいい」「芸人が時代を作る」

そう言われ始めたのは、この二人がいたからだ。

この記事では、ダウンタウンの若い頃に秘められた反骨精神と革命の軌跡を、

大阪時代から『ごっつええ感じ』、そして全国制覇まで、じっくりと追っていく。

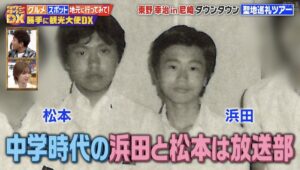

運命の出会い──尼崎の同級生がコンビになるまで

1970年代の兵庫県尼崎市。

ヤンチャな男子たちが通う中学校の片隅で、

のちに日本の笑いを変える二人が同じ教室にいた。

松本人志と浜田雅功。

最初の印象は、まるで正反対。

浜田は短気で気が強く、クラスのムードメーカー。

松本は無口で観察眼が鋭く、どこか冷めたタイプ。

まさに「氷と炎」。

だが、互いに認め合うような妙な“引力”があった。

高校卒業後、二人は別々の道を歩みかけたが、

運命は再び交差する。

1982年、吉本興業が設立した新しい学校、

「NSC(吉本総合芸能学院)」に共に入学。

しかも、記念すべき第1期生だった。

NSC時代、最初から目立つ存在ではなかった。

当時の同期にはトミーズ、ハイヒールなどもいたが、

ダウンタウンはひたすらストイックにネタ作りに没頭していた。

松本がボケの構成を緻密に練り、浜田がそれを爆速でツッコむ。

その独特のテンポが、少しずつ“異質な笑い”として注目され始める。

ある日、舞台の袖で松本が浜田にこう言ったという。

「俺ら、ちょっと今までとちゃうことやろうや。」

その一言が、後に“ダウンタウン革命”と呼ばれる

笑いの大転換の始まりだった。

小さな舞台から、時代を変える二人へ。

このとき、まだ誰も知らなかった。

日本中がこの二人に笑い転げる日が来ることを。

下積み時代の闘い。大阪の舞台で磨かれたセンス

NSCを卒業した松本と浜田は、

1983年に正式にコンビ「ダウンタウン」としてデビュー。

最初の舞台は、まだお客さんが数十人しかいない

大阪・うめだ花月や道頓堀の小劇場だった。

当時の漫才界は“勢いとテンポ”が命。

大声でツッコミ、テンポ良くボケて、オチでドカン!

そんな中で、ダウンタウンの漫才は異質だった。

間を取る。沈黙を笑いに変える。

「静かに面白い」それが彼らの武器だった。

初舞台ではまったくウケず、客席が凍りついたことも多かった。

けれど松本は焦らなかった。

「今ウケんでもええ。10年後にウケたらええねん」

そう言って、ネタ帳を開きながらボケの“間”を研究し続けた。

一方の浜田は、毎日リハーサルでツッコミのキレを磨く。

ネタ合わせで松本が1ミリでもズレたら即ツッコミ。

ときには本気で怒鳴るほどの真剣勝負。

だがその厳しさこそが、

“浜田のツッコミ=芸術”と呼ばれるスタイルを生んでいった。

少しずつ劇場ではファンが増え、

「ダウンタウン見たい」と言う若者が集まるようになる。

当時の関西では、“漫才=おっちゃんの芸”というイメージだったが、

彼らはその常識をひっくり返した。

若くてクールで、何より“カッコいい”。

ダウンタウンは、

「笑い=ファッション、カルチャー」という新しい文化を作り始めていた。

1980年代後半、彼らの舞台はついに満員続きに。

その後の全国ブレイクへと繋がる“原石の時代”が、

この大阪の劇場で育まれていたのだ。

『4時ですよーだ』で大ブレイク!笑いの新時代が始まった

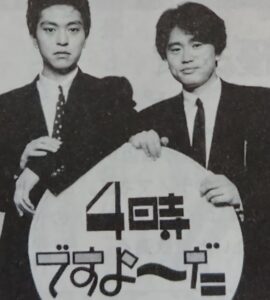

1987年、関西ローカルで始まった平日夕方の生放送番組、

『4時ですよーだ』。

それは、ダウンタウンが“時代の顔”になる第一歩だった。

当初は学生や主婦向けの軽い番組のはずが、

松本と浜田のテンポ、空気、会話の“間”が、

これまでのテレビとはまるで違っていた。

彼らのトークには「予定調和が一切ない」。

アドリブと毒舌、そして浜田の絶妙なツッコミで、

スタジオの空気が一瞬で爆発する。

当時の若者たちは衝撃を受けた。

「こんな笑い、今までなかった!」

「ダウンタウンって、なんかカッコいい!」

彼らのトークは、お笑いを“文化”に変えた。

松本は頭の中で“間”を設計し、

浜田はそのリズムを全身で感じ取って即ツッコミ。

ボケとツッコミが呼吸のように噛み合う“職人芸”は、

観ている人に爽快感すら与えた。

また、若手芸人やミュージシャンたちがこぞって出演し、

『4時ですよーだ』は“笑いの登竜門”となった。

この番組を通して、ダウンタウン=関西のカリスマという地位が確立。

やがて、関西ローカルの枠を超えた彼らは、

東京のテレビ業界からも注目を浴びることになる。

“笑いの中心”がゆっくりと動き始めていたのだ。

そして誰もが感じていた…

「この二人、時代を変えるぞ」と。

東京進出と“ごっつええ感じ”の衝撃

1991年、ついにダウンタウンは東京進出を果たす。

関西で無敵だった2人が挑んだのは、

フジテレビの新番組『ダウンタウンのごっつええ感じ』。

この番組こそ、日本のバラエティの常識をぶち壊した伝説だった。

当初、東京のテレビ業界はまだダウンタウンを“異端”扱いしていた。

「関西ノリは東京ではウケない」と言われた時代。

だが…彼らはそんな空気を、笑いでぶち破った。

松本の頭の中で生まれたコントは、どれも常識外れ。

「アホアホマン」「キャシー塚本」「ゴレンジャイ」

一度観たら忘れられない世界観。

ツッコミでは浜田が暴走するキャラたちを容赦なく叩き、

“暴力と狂気と天才”が融合したコントが、

毎週のように視聴者を中毒にした。

それまでのバラエティは、台本通りの“お約束笑い”が主流だった。

しかしダウンタウンは違う。

彼らは“想定外”そのものを笑いに変えた。

松本は空気をデザインし、

浜田はその空気を爆発させる。

それはまさに、“笑いの化学反応”だった。

『ごっつええ感じ』がヒットすると、

全国の芸人たちが「ダウンタウンの時代が来た」と感じた。

若手の中には「松本イズム」「浜田イズム」を研究する者も続出。

日本の笑いの構造が、この番組で完全に変わったのだ。

さらに、彼らの勢いは止まらない。

バラエティだけでなく、トーク番組、音楽活動、映画まで幅を広げ、

“お笑い芸人”という言葉のイメージさえ塗り替えていった。

松本が作り上げた“笑いの哲学”と、

浜田の“現場での瞬発力”。

正反対の才能が融合したとき、

そこには誰にも真似できない芸術が生まれた。

「笑いってのは、人間を一番素直にするもんや。」

この言葉どおり、ダウンタウンは笑いを“文化”に変えた。

進化する天才…『ガキの使い』が生んだ伝説

1990年、『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!』が放送スタート。

この番組こそ、ダウンタウンの笑いが最も深く息づく場所だった。

初期の『ガキ使』は、ただのバラエティではなかった。

トークもコントも台本なし、全部が“生きた笑い”。

松本のボケは鋭く、浜田のツッコミは恐ろしく速い。

そこにレギュラーメンバー(山崎邦正、遠藤章造、田中直樹)が絡み、

毎週、奇跡のような笑いが生まれていった。

“フリートークの革命”とも言われた番組スタイルは、

「笑いはネタじゃなく会話の中にある」という新しい発想を世に広めた。

台本のないリアルなやりとりこそが、

芸人の地力を試す“真剣勝負”だった。

やがて年末のスペシャル企画、

「笑ってはいけないシリーズ」が社会現象に。

視聴率は驚異的、年末の風物詩となり、

老若男女がダウンタウンの笑いで1年を締めくくるようになった。

それでも、二人は決して驕らなかった。

松本は常に「笑いとは何か」を問い続け、

浜田は「お客さんが笑ってくれなきゃ意味ない」と現場で全力を尽くす。

このストイックさが、彼らを“進化し続ける天才”にした。

コンビ結成から40年以上。

今も息の合ったツッコミとボケは健在で、

どんな企画でも必ず“ダウンタウンらしさ”を残す。

「笑いは時代を映す。でも、俺らは時代に流されへん。」

その言葉どおり、彼らの笑いは流行じゃない。

文化であり、生き方そのもの。

まとめ:ダウンタウンが時代を変えた理由

ダウンタウン。

この名前を聞くだけで、日本中の“笑いの感覚”が変わった。

彼らが生み出したのは、単なるお笑い番組ではなく、文化だった。

漫才がテンポと勢いで勝負していた時代に、

彼らは“間”と“空気”で笑わせた。

松本人志のボケは思想であり、浜田雅功のツッコミは芸術だった。

その組み合わせが、かつてない“知的でカッコいい笑い”を作り出した。

下積み時代に磨いた観察力、

大阪の劇場で培ったテンポ、

そして“笑いに命を懸ける”プロ意識。

それらがすべて融合して、新しい笑いの時代が誕生した。

『4時ですよーだ』で若者文化を変え、

『ごっつええ感じ』でテレビの常識を覆し、

『ガキの使い』で笑いを“進化”させた。

彼らの軌跡はまさに、日本エンタメ史の革命の道筋そのものだった。

松本は言う。

「笑いとは、人間の一番深いところをくすぐるもんや。」

浜田は言う。

「どんなに偉くなっても、お客さんが笑わなかったら終わりや。」

この2人がいる限り、笑いは時代を超える。

尖り続け、進化し続け、笑い続ける…

それがダウンタウン。

そしてその生き様こそが、

日本の芸人たちにとっての“原点”であり、“永遠の目標”である。