1980年代後半。

お笑い界が「とんねるず」「ダウンタウン」という二大勢力に沸く中、

そこにひときわ異彩を放つ爽やかな風が吹き込んだ。

その風の名はウッチャンナンチャン(内村光良・南原清隆)。

派手さはない。

でも、彼らの笑いには“温かさ”と“誠実さ”があった。

観客を突き放すような尖りではなく、

「一緒に笑おう」という包み込む空気。

それが多くの視聴者の心を掴んで離さなかった。

大学のお笑いサークルから始まった二人の物語。

体育会系のノリでもなければ、プロ志向でもなかった。

ただ、「面白いことをやりたい」という純粋な情熱。

このナチュラルさこそが、後にテレビの空気を変える原動力となった。

『ウッチャンナンチャンのやるならやらねば!』、

『ウリナリ!!』、そして『笑う犬の生活』。

時代ごとにテーマを変えながら、

常に“チームで作る笑い”を大切にした彼らは、

お笑いを「優しさのあるエンタメ」へと昇華させた。

この記事では、

ウッチャンナンチャンの若い頃に詰まった“友情・努力・挑戦”の青春ドラマを追いかける。

ときに迷い、ときにぶつかりながらも、

“真面目にふざけた”二人が作り上げた笑いの軌跡を、今ここに振り返ろう。

学生時代の出会い「笑い」でつながった二人の青春

1980年代初頭。

横浜放送映画専門学院(現・日本映画大学)。

映画、演劇、音楽、デザイン…

全国から“何かを表現したい若者たち”が集まる場所だった。

そこに通っていた一人の青年、内村光良。

九州・熊本出身、ちょっとシャイで真面目な性格。

子どものころからコント番組が大好きで、

「いつか人を笑わせる仕事がしたい」と夢見ていた。

一方、もう一人の青年、南原清隆。

神奈川県出身で、明るくてスポーツ好き。

学内ではクラスのムードメーカー的存在で、

どこか人懐っこく、誰とでもすぐに打ち解けるタイプだった。

最初の印象は、まるで正反対。

静かなウッチャンと、テンション高めのナンチャン。

でも、不思議と呼吸が合った。

初めての舞台で、内村がボケ、南原がツッコミを担当。

練習では何度も意見がぶつかったけれど、

ステージに立つと、まるで昔からコンビだったかのように息がピッタリ。

その瞬間、客席から笑いが起こった。

「これ、俺ら…いけるかもしれない。」

その言葉をきっかけに、

彼らは正式にコンビを結成。

当時はまだ学生。

テレビ出演も夢のまた夢。

それでも、放課後に教室でネタ合わせを続け、

深夜のキャンパスで漫才を練習した。

小さな笑い声が、

やがて時代を変える笑いの第一歩になっていった。

デビューへの挑戦『お笑いスター誕生!!』で掴んだチャンス

大学でコンビを結成したウッチャンナンチャンは、

仲間内の舞台で人気を集めるようになっていた。

とはいえ、テレビの世界はまだ遠い。

そんなとき、耳にしたのが…

若手芸人の登竜門『お笑いスター誕生!!』(日本テレビ)の存在だった。

二人は迷わず応募を決意。

“プロのお笑い芸人”という世界に挑むことを決める。

初舞台のテーマは「普通の青年たちの日常」。

派手なボケも大声もない。

ただ、会話のテンポと空気の妙で笑わせるスタイル。

そのナチュラルな笑いは、当時の審査員にも新鮮に映った。

「なんだろう…この2人、見てて気持ちがいい。」

笑いの大爆発ではなく、“心地よい余韻”が残るステージ。

観客はほっと笑い、微笑んだ。

それこそが、ウッチャンナンチャンの笑いの原型だった。

結果は、見事9週勝ち抜き。

当時としては異例の快挙で、

“学生芸人からスターへ”というシンデレラストーリーが現実になった。

その後、番組関係者の目に留まり、

彼らは正式にプロとしてデビュー。

笑いの世界はもちろん、テレビ業界全体が

この爽やかな2人に新しい可能性を感じ始めていた。

舞台を降りたあと、南原がぼそっと言った。

「ウッチャン、俺ら…ほんとにやっちゃったな。」

内村は照れくさそうに笑って答えた。

「やるなら…もっと上目指すか。」

この何気ない一言が、のちの『やるならやらねば!』へとつながる。

青春の勢いとまっすぐな心が、確実に未来を動かし始めていた。

『やるならやらねば!』の衝撃──若手からスターへ

1990年、フジテレビで始まった伝説のバラエティ番組、

『ウッチャンナンチャンのやるならやらねば!』。

この番組こそが、ウンナンが“若手芸人”から“国民的スター”へと

ステップアップするきっかけになった。

それまでのバラエティ番組は、

コントとトークを中心に“スタジオで完結する笑い”が主流。

しかし、『やるやら』は違った。

体当たりロケ・ドラマ仕立てのコント・企画コーナー・音楽…

とにかくなんでもアリ!

笑いのジャンルを超えて、“本気でやる姿”を見せる番組だった。

内村はストイックな演技でコントの世界を支え、

南原は明るく回しながらチーム全体をまとめ上げる。

二人の“空気の作り方”が絶妙で、

視聴者はただ笑うだけでなく、どこか心が温かくなった。

特に人気だったのが、

「ウリナリ!!」へとつながるような青春系企画。

仲間と一緒に何かを作り上げるその姿は、

お笑い番組なのに**“青春ドキュメント”**のようだった。

「真面目にふざける」

それが、ウンナンの代名詞になっていった。

この頃、テレビ界では「とんねるず」「ダウンタウン」との

三つ巴の時代が到来。

尖った笑いが主流になる中で、

ウンナンは“やさしさ”と“誠実さ”で勝負した。

スタッフや後輩芸人たちは口を揃えて言う。

「ウンナンの現場は、笑いがあったかい。」

1993年、『やるならやらねば!』は惜しまれつつ終了。

だが、そこで生まれた“仲間と挑戦する精神”は、

後の番組へしっかりと受け継がれていった。

『ウリナリ!!』で国民的コンビへ!笑い×青春×感動の融合

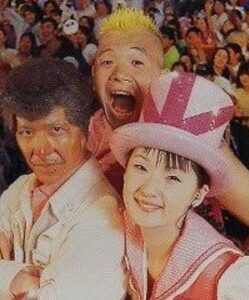

1996年、日本テレビで始まった『ウッチャンナンチャンのウリナリ!!』。

それは、ただのバラエティ番組ではなかった。

「お笑い」「青春」「夢」この3つを本気で融合させた、

奇跡のエンタメ番組だった。

企画の中心は、“芸能人が本気で何かに挑戦する”。

南原率いる「社交ダンス部」、

内村率いる「芸能人社交チーム」、

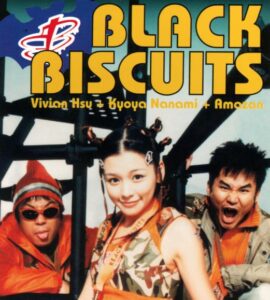

そして後に社会現象となる「ポケットビスケッツ」「ブラックビスケッツ」。

バラエティの枠を超えて、

涙あり・友情あり・汗ありの“青春ドキュメント”が毎週展開された。

内村は番組全体をまとめ上げるリーダー的存在として、

どんな企画も誠実に取り組み、後輩たちを支えた。

一方の南原は、明るく現場を盛り上げ、

どんな空気でも笑いに変えるムードメーカー。

二人の役割分担が見事で、

「人が本気で頑張る姿って、こんなに面白くて感動するんだ」

と、視聴者に新しい笑いの形を見せつけた。

特に印象的だったのが、

千秋・ウド鈴木・南原による音楽ユニット「ポケットビスケッツ」だ。

番組発の企画にも関わらず、

楽曲『YELLOW YELLOW HAPPY』『Red Angel』がミリオンヒット。

CDランキングで本物のアーティストたちを抑えて1位を獲得した。

“笑い”から生まれた“音楽”が、

日本中を元気にした瞬間だった。

そして、番組後期に登場した「ブラックビスケッツ」も話題沸騰。

ウッチャン演じる“内村プロデューサー”の本気の指導、

南原の温かいフォロー。

その全てに、ウンナンの“仲間を信じる力”がにじんでいた。

ウリナリの魅力は、

「芸人がふざける」ではなく、

「芸人が本気で生きる姿を見せる」ことだった。

「お笑いって、人を笑顔にするための努力なんだ。」

内村光良のこの言葉が、

まさに『ウリナリ!!』という番組の魂だった。

視聴率は常に高く、

1990年代後半、ウンナンは完全に“国民的コンビ”となる。

その笑いは、時代を優しく包み込んでいた。

『笑う犬の冒険』と成熟した笑い。内村演出の世界観

1998年、フジテレビで放送開始された

『笑う犬の冒険』。

それは“笑いの進化”を見事に体現した番組だった。

演出・構成の中心は内村光良。

そして、南原清隆はもちろん、

原田泰造・堀内健・名倉潤・遠山景織子・中島知子ら、

実力派メンバーが一丸となって“チームで作る笑い”を追求した。

『笑う犬』の魅力は、ただのコントではなく、

「物語性」「温度」「余韻」があったこと。

内村が作り出す世界観は、

くだらないのにどこか切なく、笑ったあとに心が温かくなる。

代表的なコント「サラリーマンNEO」「はっぱ隊」「トシとヒロシ」「Mr.エチケット」などは、

どれも時代を超えて語り継がれる名作。

特に「はっぱ隊」の『YATTA!』は、世界中で話題に。

裸に葉っぱ一枚という見た目のバカバカしさの裏に、

「頑張ってる人へのエール」というメッセージがあった。

「やった! やった! 生きててよかった!」

このシンプルすぎる歌詞が、

平成を生きる人々の心を不思議と明るくした。

南原はその中で、バランサーとしての役割を完璧に果たす。

場を回し、ボケを引き立て、

全体を支える“大黒柱”的存在。

内村の繊細な演出と、南原の安定感。

この二人がいたからこそ、『笑う犬』は“完成されたチーム笑い”となった。

そしてもう一つの特徴が、若手の発掘力。

ネプチューンを筆頭に、

多くの後輩芸人がこの番組から羽ばたいていった。

ウッチャンは決して前に出過ぎず、

常に後輩を輝かせる演出を心がけていた。

“俺たちが笑うんじゃない、みんなで笑うんだ。”

その信念が、平成の笑いを優しく包んでいた。

「笑いって、人を救えると思う。」

この内村の言葉は、

彼らが歩んできた全ての道を象徴していた。

まとめ:ウッチャンナンチャンが時代を変えた理由

お笑い界に“熱”を持ち込んだのがとんねるずなら、

“知性と優しさ”を持ち込んだのが、ウッチャンナンチャンだった。

彼らの笑いは、いつだって人を傷つけない笑いだった。

誰かをバカにするのではなく、

一緒に楽しみ、一緒に笑う。

その姿勢が、多くの人に安心と希望を与えた。

大学の片隅で始まった二人のコント。

『お笑いスター誕生!!』で掴んだチャンス。

『やるならやらねば!』で青春を描き、

『ウリナリ!!』で夢を届け、

『笑う犬の生活』で笑いを芸術にまで昇華させた。

時代が変わっても、

内村光良と南原清隆の根っこはずっと変わらない。

“真面目にふざける”――それが二人の生き方。

内村は、後輩芸人たちを陰で支えながら、

司会者・監督・演出家として“優しいお笑い”を広げ続ける。

南原は、明るく誠実に番組をまとめ、

いつも現場を笑顔にする“太陽”のような存在。

二人が並んで立つ姿を見れば、

どんな世代でも自然と笑顔になれる。

それは、派手な演出でも、過激なボケでもなく――

“人間の温度”で笑わせる力。

「お笑いって、人と人をつなぐためにある。」

ウッチャンナンチャンは、その言葉を体現したコンビだ。

時代を変えたのは、

破壊でも挑発でもなく、思いやりの笑いだった。

だからこそ、彼らの笑いは色あせない。

いつまでも優しく、あたたかく、そして心に残る。