“ジュリー!”――昭和の日本中が彼の名を叫んだ。

その中心にいたのが、若き日の沢田研二。歌番組に登場すれば、テレビの前の女子たちは釘付け。

ステージでひとたびマイクを握れば、その美しさと存在感に、誰もが息を呑んだ。

今でこそ「伝説のスター」として語られるジュリーだが、その“若い頃”はまさに規格外。

透き通るような肌に、切れ長の瞳、整った鼻筋、そして艶っぽい仕草。

まるで二次元から飛び出してきたかのようなビジュアルは、昭和のアイドルの枠を軽く飛び越えていた。

この記事では、そんな若き沢田研二の魅力をたっぷりと掘り下げていきます。

“あの頃”をリアルに体感していた人も、あとから映像で知った世代も、きっと「やっぱジュリーすげぇ…」と唸るはず。

さあ、伝説の幕が上がる――

これが、沢田研二の全盛期だ!

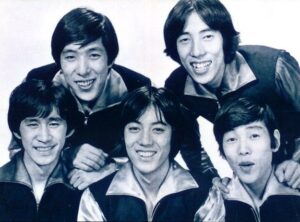

ジュリー旋風の始まり!沢田研二のデビュー秘話

沢田研二――通称“ジュリー”。

その名が日本全国に知られるようになるのは、1960年代後半のこと。

当時彼が在籍していたグループこそ、伝説のバンド「ザ・タイガース」だ。

ジュリーはもともと京都出身で、歌手を目指し上京。

1967年、「ザ・タイガース」として本格的に音楽活動を開始すると、瞬く間に人気は急上昇。

端正なルックスに加え、甘く伸びやかな歌声――まさに“アイドルの完成形”といえる存在だった。

しかも当時としては珍しく、洋楽のエッセンスを積極的に取り入れた音楽性や、

ファッション性の高さも群を抜いており、女性ファンの黄色い声援は全国で鳴り止まなかった。

デビュー曲『僕のマリー』を皮切りに、グループとして数々のヒットを連発。

特にティーンの間では「タイガース=ジュリー」と言われるほど、彼の存在感は別格だった。

そして1971年、ザ・タイガース解散後にはソロとして本格始動。

ここから“ジュリー伝説”はさらに大きなうねりとなって、日本中を巻き込んでいくことになる。

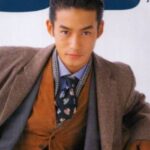

若き沢田研二のルックスが凄すぎた理由

“美しすぎる男”――それが若き日の沢田研二に贈られた、もっとも的確な言葉だった。

涼しげで切れ長の目に、通った鼻筋、ほんのり色気を感じさせる口元。

どこか中性的でミステリアスな雰囲気をまとうそのビジュアルは、まさに時代を超える美しさ。

テレビに映るたび、全国の女子たちは画面にかじりつき、「ジュリー!」と叫んだものだった。

しかも彼の魅力は、顔立ちだけじゃなかった。

スラリとしたスタイルに、誰よりも早く取り入れたファッショナブルな衣装。

当時の日本ではまだ珍しかった“攻めたファッション”も、ジュリーが着れば全部アリになる。

さらに、立ち居振る舞いも完璧。

カメラ目線でゆっくりと微笑むその一瞬に、何万人のハートが撃ち抜かれただろう。

その色気と存在感は、まさに“歩く芸術”レベルだった。

彼のルックスは、アイドルやアーティストという枠を超え、まるで一つのカルチャーそのもの。

時代の空気すらジュリー色に染めたあの美貌は、今見てもまったく古びることがない。

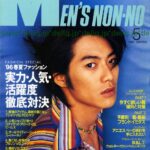

スターのオーラ全開!全盛期ジュリーの伝説エピソード

1970年代後半から80年代前半にかけて――

沢田研二はまさに“時代の主役”として君臨していた。

歌えばヒット、出れば話題。どこに現れても、視線と歓声を独り占めする。

その存在感は、まさに“オーラが見える”と言われるほどだった。

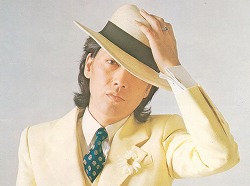

中でも語り草なのが、テレビでのパフォーマンス。

「勝手にしやがれ」でシルクハットを投げ捨て、「TOKIO」でローラースケートを履いて歌い踊る――

当時の歌番組としては常識外れな演出を、ジュリーはすべて“自分のスタイル”にしてしまった。

衣装も常にぶっ飛んでいた。

全身ゴールドのスーツ、肩に巨大な羽根、目を引くメイク……。

でも不思議なことに、それがどれもカッコよかった。

他の誰が着ても浮いてしまうのに、ジュリーがやると芸術になる。

この“説得力”こそが、真のスターである証だった。

また、ライブでも伝説は多い。

観客にバラを配りながら歌ったり、

舞台袖でギリギリまでタバコを吸ってから登場したり――どれも“ジュリーらしさ”が溢れていた。

世間が彼に夢中になったのは、ただ「歌がうまい」「顔がいい」だけじゃない。

どんな時も“ジュリー”であり続ける、その生き様そのものがカッコよかったからだ。

時代を彩ったヒット曲とその魅力

沢田研二の全盛期を語るうえで、欠かせないのが数々の名曲たち。

彼が歌えば、それが“時代のテーマソング”になる――そんな存在だった。

まずは1977年の大ヒット曲『勝手にしやがれ』。

イントロの口笛、シルクハットを投げ捨てるあのパフォーマンス。

軽やかで洒落たメロディに、どこか切なさを感じさせる歌詞。

この1曲でジュリーは第19回日本レコード大賞を受賞し、国民的スターの座を不動のものにした。

さらに1980年の『TOKIO』は、それまでのジュリー像を一変させた衝撃のナンバー。

近未来的なサウンド、ローラースケートで滑りながらのパフォーマンス、

肩に羽根の生えた衣装――まさに「誰もやったことのない」新しいステージを見せつけた。

ほかにも『時の過ぎゆくままに』『危険なふたり』『ヤマトより愛をこめて』など、

歌謡曲の王道からロック、バラード、ドラマ主題歌まで幅広いジャンルを歌いこなす柔軟さ。

しかもどの曲も「ジュリー節」としてしっかり印象に残るのがすごい。

彼の楽曲は、単なる“ヒットソング”にとどまらない。

そこには時代を映す鏡のような空気感があり、聴く人それぞれの“あの頃”を思い出させてくれる力がある。

ジュリーの音楽=時代そのもの。

そう言っても、決して大げさじゃないのだ。

沢田研二=アイドル?ロックシンガー?その多面性とは

沢田研二といえば、「美しすぎるアイドル」としての印象が強いかもしれない。

だが実は、その枠におさまりきらない“多面性”こそが、彼を唯一無二の存在にしている。

若い頃は圧倒的なビジュアルで“ザ・アイドル”として君臨しつつも、

その内側には、強烈なロック魂と芸術的センスが宿っていた。

だからこそ、どんな奇抜な衣装もどんな前衛的なステージも、“ジュリー”として成立した。

音楽のジャンルも、ただの歌謡曲にとどまらず、ロック・ブルース・ジャズ・ニューウェーブ……

挑戦を恐れず、時代ごとにスタイルを変化させる柔軟さと芯の強さがあった。

例えば『ストリッパー』や『麗人』のような攻めた曲、

メッセージ性の強い『我が窮状』など、年齢を重ねてなお進化し続ける姿にファンは驚かされ続けてきた。

また俳優としても存在感を発揮。映画『太陽を盗んだ男』やドラマ『悪魔のようなあいつ』では、

シリアスからコミカルまで幅広い演技を見せ、演技派としても高く評価された。

つまり、沢田研二は“アイドル”であり“アーティスト”であり“表現者”でもあったのだ。

どこか掴みどころのないその多面性が、見る者を惹きつけてやまない理由の一つなのかもしれない。

今なお語り継がれる“若きジュリー”の魅力とは

時代は変わり、音楽シーンもめまぐるしく進化を遂げた。

それでもなお、“若き日の沢田研二”は色あせることなく、今も多くの人の記憶と心に刻まれ続けている。

それは単に「イケメンだったから」でも「ヒット曲が多かったから」でもない。

彼の魅力は、見る者すべてを惹きつける“スターとしての圧倒的な存在感”にあった。

歌う姿、語る姿、ステージでの立ち振る舞い、ファンへのまなざし――

そのすべてが「ジュリー」であり、他の誰にも真似できない唯一無二の表現だった。

そして今、“あの頃”をリアルタイムで体感した世代だけでなく、

YouTubeや配信でジュリーを知った若い世代までもが、その魅力に惹かれはじめている。

どれだけ時代が進んでも、「本物」は人の心を動かす。

若き沢田研二――それは、まさに“昭和という時代が生んだ奇跡”だったのかもしれない。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!